Pas assez de lipides et de fer, encore trop de protéines et de sel…

Le Secteur Français des Aliments de l’Enfance (SFAE) réalise tous les 8 ans, depuis 1981, une enquête sur l’alimentation des enfants de la naissance à 3 ans. Cette source de données unique en France apporte une photographie des comportements alimentaires des mamans vis-à-vis de leur enfant, et des apports nutritionnels des nourrissons et enfants en bas âge, selon une méthodologie reproduite permettant d’évaluer l’évolution des résultats dans le temps. Dans le n° 10, nous avons présenté les résultats du volet comportemental de l’enquête ; voici les résultats du volet “consommation” analysant les apports nutritionnels.

L’enquête Nutri-Bébé SFAE 2013 a inclus 1 184 enfants de 15 jours à moins de 36 mois, allaités ou non (42 allaités exclusivement, 107 partiellement, 1 035 non allaités).

La composition et la quantité du lait maternel consommé étant variables, il n’est pas possible de définir avec exactitude les apports journaliers des enfants allaités ; l’analyse nutritionelle a donc été faite chez les enfants non allaités (permettant une comparaison avec les enquêtes précédentes n’ayant inclus que des enfants non allaités). L’étude a été réalisée à partir de carnets de consommation, des tables de composition des aliments courants et infantiles, et des recommandations françaises (ANSES) et européennes (EFSA).

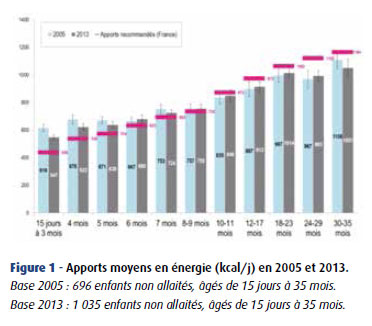

Apport énergétique : plutôt dans la norme (figure 1)

- Avant 10 mois : l’apport énergétique (AE) moyen est légèrement au-dessus des recommandations françaises et européennes.

- Après 10 mois : il est légèrement inférieur aux recommandations françaises, mais est aligné sur les recommandations européennes.

Alimentation spécifique bébé : trop vite abandonnée

- Avant 12 mois : l’alimentation spécifique bébé (laits et aliments infantiles) fournit la majorité de l’énergie.

- A l’âge de la diversification : 97 % de l’énergie est apportée par l’alimentation spécifique bébé. Mais elle passe à 36 % des apports pour les 12- 17 mois, et seulement 8 % entre 30 et 35 mois.

- A 12-17 mois : 38 % des enfants consomment du lait de vache (essentiellement demi-écrémé) au petit déjeuner, 69 % après 30 mois, alors que les recommandations préconisent une consommation de lait de croissance jusqu’à 3 ans.

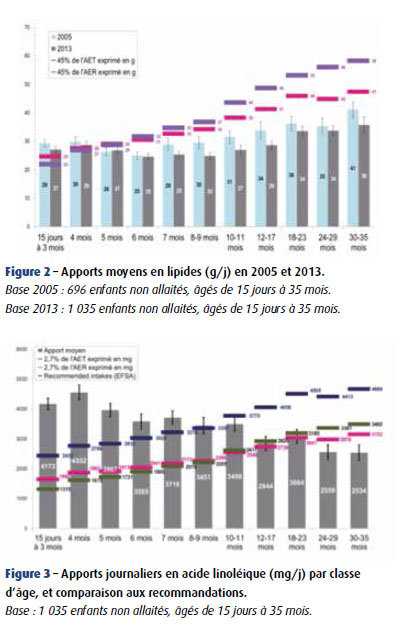

Pas assez de lipides totaux et d’acides gras essentiels

La tendance actuelle à la baisse de consommation des lipides se traduit aussi chez les tout-petits. Les apports en lipides ont significativement diminué entre 2005 et 2013, alors que leurs besoins sont 3 à 5 fois plus importants que ceux des adultes.

On observe aussi un déficit d’apport en acides gras essentiels (AGE), sachant qu’avant 1 an, ils sont essentiellement apportés par les laits infantiles. Au-delà, les laits de croissance sont une source majeure. Or les lipides, en particulier les AGE et précurseurs (acides linoléique, AL, série oméga-6, et alpha-linolénique, AAL, oméga- 3), sont indispensables pour le développement du système nerveux central (neurosensoriel, en particulier vision, et psychomoteur).

Le risque d’une faible consommation lipidique est aussi une compensation de la baisse d’énergie liée à la ration lipidique par une consommation plus importante de protéines et sucres.

- L’apport lipidique moyen est inférieur aux recommandations françaises (45 % de l’apport énergétique total, AET) pour l’ensemble des classes d’âge (figure 2) ; la dette lipidique concerne 100 % des enfants après 7 mois. Si l’on se réfère aux nouvelles recommandations EFSA, elle est encore plus marquée : dès 5 mois,100 % ont des apports inférieurs aux recommandations ; après 6 mois, 81 à 100 %.

- Alors que les apports en AL doivent augmenter avec l’âge, ils diminuent, devenant insuffisants après 8 mois. A partir de 12-17 mois, 50 % des enfants sont en dessous des recommandations françaises,

72 % après 24 mois. Proportion encore plus importante avec les nouvelles recommandations EFSA (seuil plus élevé) : apports inférieurs dès 8-9 mois pour 46 %, et 100 % à 30-35 mois(figure 3).

- Les apports en AAL sont en dessous des recommandations françaises et européennes à partir de 12 mois. A partir de 24 mois, plus de 85 % sont en dessous des recommandations. Avec les repères européens, 78 % ont des apports inférieurs aux recommandations.

- Les apports en acide docosahexaénoïque (DHA) sont nuls ou quasi nuls pour au moins 50 % des moins de 10 mois.

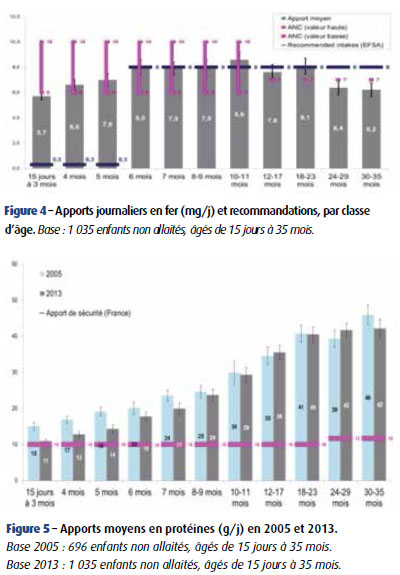

Pas assez de fer

Le fer est nécessaire à la formation de l’hémoglobine, est un cofacteur de croissance, participe à la lutte contre les infections et intervient dans les performances psychomotrices de l’enfant. Les besoins des nourrissons et jeunes enfants sont élevés. Jusqu’à 9 mois, le fer provient presque exclusivement de l’alimentation spécifique bébé.

- Les apports sont globalement corrects avant 1 an. Mais les enfants ayant un déficit d’apport sont ensuite nombreux, surtout en raison de l’abandon des laits infantiles au profit du lait de vache, alors que les autres sources alimentaires de fer sont insuffisantes pour compenser ce déficit.

- L’apport en fer est dans la fourchette des valeurs basse et haute des ANC entre 4 et 23 mois.

Mais de nombreux enfants sont en dessous de la limite basse des recommandations françaises (figure 4) : 62 % de 15 jours à 3 mois ; entre 16 et 32 % de 4 mois à 11 mois ; > 40 % entre 12 et 23 mois ; 64 % pour les 24-29 mois, et 70 % pour les 30-35 mois.

Encore trop de protéines

Elles sont nécessaires à la croissance cellulaire et au développement musculaire et squelettique. Dans les recommandations françaises, l’apport de sécurité est d’environ 10 g/j (petites variations selon les tranches d’âge).

- Si les apports ont diminué entre 2005 et 2013 (surtout avant 8 mois), ils restent trop élevés, dépassant souvent largement les apports de sécurité (figure 5). Inutile pour la croissance, cet excès peut avoir un impact sur le métabolisme hépatique et rénal encore en développement. On évoque aussi une association possible entre forte consommation protéique dans l’enfance et risque de surpoids ou d’obésité ultérieur. Cet excès, qui augmente avec la diversification, est notamment dû à un passage trop précoce au lait de vache (1,5 à 2 fois plus de protéines que dans les laits infantiles) et à une consommation trop élevée de viande et charcuterie.

- Jusqu’à 3 mois, les apports moyens correspondent aux recommandations (10,9 g/j) et 39 % consomment une quantité inférieure à l’apport de sécurité.

- Après 6 mois, ils augmentent régulièrement, pour devenir très supérieurs à l’apport de sécurité. Près de 100 % des enfants consomment une quantité ≥ à l’apport de sécurité.

- Les 30-35 mois consomment presque 4 fois plus de protéines que nécessaire (42,2 g/j).

Trop de sel

Le chlorure de sodium est nécessaire, notamment pour la transmission des signaux nerveux. Mais un excès peut entraîner une surcharge rénale (rein non encore totalement fonctionnel chez le nourrisson et l’enfant en bas âge), et l’habitude de manger salé peut inciter à continuer ainsi à l’âge adulte. On sait aussi qu’une consommation élevée peut augmenter la tension artérielle dès l’enfance, avec un risque ultérieur d’HTA à l’âge adulte.

Si les apports ont diminué entre 2005 et 2013, ils restent trop élevés, si l’on se réfère aux recommandations françaises et surtout européennes, plus strictes (figure 6). Plus de 95 % des enfants de plus de 1 an ont des apports supérieurs aux recommandations européennes. Sa consommation augmente d’autant plus que les aliments courants sont introduits dans l’alimentation de l’enfant ; les aliments spécifiques bébé contiennent en effet très peu de sel.

Un bon apport en calcium, phosphore, magnésium et zinc

Les apports sont en moyenne au-dessus des recommandations ; peu d’enfants sont en dessous pour le Ca, le P et le Mg. Mais 38 à 74 % (selon les tranches d’âge) sont en dessous des ANC pour le zinc.

Vitamines : encore quelques déficits

- Les apports en vitamines du groupe B et en vitamines C et A sont globalement conformes aux recommandations.

- Pour la vitamine E, ils sont conformes aux recommandations avant 12 mois. Au-delà, plus de 50 % des 12-23 mois sont en dessous des apports recommandés, et plus de 70 % des 24-35 mois.

- L’alimentation seule ne suffit pas pour couvrir les besoins en vitamine D, ce qui est une nouvelle fois confirmé par cette enquête. Si l’on tient compte des apports alimentaires et de la supplémentation, les ANC sont globalement respectés. Cependant, l’apport moyen est en dessous des ANC chez 74 et 80 % des enfants de 24-29 mois et 30- 35 mois (seuls 27 et 23 % sont supplémentés). Chez les 18- 23 mois, si les apports moyens sont dans la norme, 56 % sont en dessous des ANC.

Un apport correct en glucides

Destinés à compléter la ration énergétique des protéines et lipides, ils doivent représenter environ 50 % des AET. Ce qui est globalement respecté, mais avec une trop forte consommation de glucides simples.

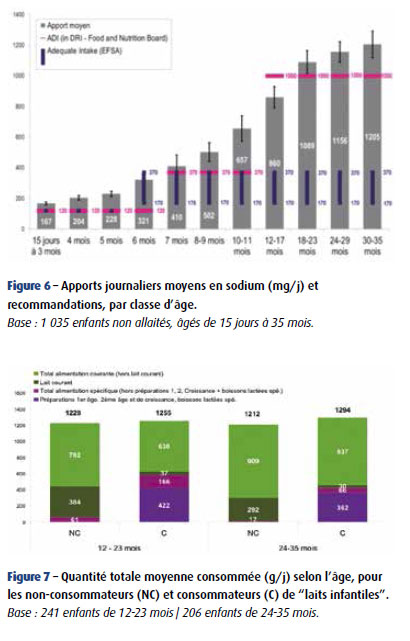

Consommateurs versus non consommateurs de laits infantiles

Une comparaison a été faite chez les enfants de 1 à 3 ans consommateurs et non-consommateurs de laits infantiles (essentiellement lait de croissance) ou de boissons lactées à base de lait infantile (figure 7).

De 12 à 23 mois, 65 % sont “consommateurs”, de 24 à 35 mois, seulement 31 %.

Les besoins sont mieux couverts chez les “consommateurs”. Le lait de croissance, abandonné trop tôt, permettrait de se rapprocher de l’équilibre alimentaire optimal, en compensant les aléas de la diversification.

Les “consommateurs” s’approchent davantage des 500 ml/j de lait recommandés : consommateurs, 422 ml à 1-2 ans, 362 ml à 2-3 ans ; non-consommateurs, 384 ml à 1-2 ans, 292 ml à 2‑3 ans (essentiellement lait de vache demi-écrémé).

Les non-consommateurs mangent davantage d’aliments courants. Entre 1 et 2 ans : 7 fois plus de sodas/sirops/boissons aromatisées, 4,5 fois plus de charcuterie, 2 fois plus de plats préparés, 1,5 fois plus de biscuits/ gâteaux/viennoiseries, 1,3 fois plus de sucreries. Entre 2 et 3 ans : 2 fois plus de sodas/ sirops/boissons aromatisées, 1,6 fois plus de plats préparés, 1,5 fois plus de charcuterie, 1,5 fois plus de sucreries.

On note moins de déficits et excès chez les consommateurs de lait infantile :

– Chez les 1-2 ans, les consommateurs ont en moyenne un apport moindre en protéines et sel, et un apport plus élevé en AA, AAL, fer, zinc, vitamines A, B, C, D et E. Les enfants en dessous des ANC pour les différents nutriments sont moins nombreux dans ce groupe.

– Chez les 2-3 ans, les consommateurs ont en moyenne un apport moindre en sel, et un apport plus élevé en AGE, fer, zinc et vitamines, et les enfants en dessous des ANC sont moins nombreux.

Ceci d’autant plus que la quantité de lait est proche des 500 ml/j recommandés :

– A partir d’un biberon de lait de croissance/j (240-360 ml/j) : meilleure couverture des besoins en fer, zinc, vitamines A, B, C, E, et moins de sodium consommé.

– Bénéfice supplémentaire à partir de 1,5 biberon/j (360- 480 ml/j) : couverture des besoins en AGE améliorée, couverture optimale pour les besoins en fer, zinc et vitamines A, C, E, bonne couverture en vitamines B, et moins de sel consommé.

A partir de 2 biberons par jour (> 480 ml/j) : couverture des besoins en AGE presque optimale, couverture optimale pour les vitamines B, et moins de sel consommé.

LES POINTS CLÉS

- L’alimentation des enfants de 15 jours à 3 ans est globalement satisfaisante, mais avec quelques écarts vis-à- vis des recommandations.

- La tendance à une diminution de consommation des graisses existe aussi chez les tout-petits, alors que les lipides, en particulier les acides gras essentiels, sont indispensables à leur développement cérébral.

- Les enfants ayant un déficit en fer sont nombreux après 1 an. Or le fer est notamment indispensable à la croissance, au développement psychomoteur et à la lutte contre les infections.

- Une très grande majorité des enfants consomme trop de protéines et de sel, avec un impact potentiel à long terme.

- Après 1 an, les enfants consommateurs de lait infantile (surtout de lait de croissance) sont plus proches des recommandations en termes de quantité quotidienne et de couverture des besoins nutritionnels.