Des besoins dictés par la physiologie

La petite enfance est une période d’intense développement, mais aussi d’immaturité physiologique. Ces caractéristiques imposent un apport qualitatif et quantitatif en nutriments très particulier. En plus de ces considérations métaboliques et physiologiques, cette période va également être celle de l’éducation alimentaire qui aura un impact sur son comportement alimentaire et sa santé futurs. L’enfant va créer son propre registre alimentaire, apprendre de nouveaux goûts, acquérir (ou non) un bon équilibre alimentaire.

Une période de croissance et de développement intenses

Comme chez l’adulte, les apports nutritionnels doivent couvrir à la fois le métabolisme de base et le métabolisme liés aux activités, mais, chez le nourrisson et le petit enfant, ces apports sont accrus car ils doivent également couvrir les besoins liés à leur forte croissance staturale et osseuse.

C’est en effet durant la période néonatale et la première année de vie que la vitesse de croissance staturale est la plus élevée (avec la période prépubertaire) : la taille s’accroît de 50 % (d’environ 50 cm à 75 cm), le poids corporel est multiplié par 3 (autour de 3,5 kg à plus de 10 kg). Et le périmètre crânien augmente de 14 cm en 2 ans. Au total, de la naissance à 3 ans, le poids est quadruplé et la taille est doublée.

Mais les 3 premières années de vie sont aussi marquées par des acquisitions psychomotrices, cognitives et relationnelles rapides, parallèles au développement anatomique du cerveau, les régions sensorielles se développant rapidement, et le cortex frontal plus progressivement. La gliogenèse est intense, de même que la croissance et la prolifération synaptique, ou encore la myélinisation. Entre la naissance et 3 ans, le poids du cerveau quadruple.

Le développement de l’oralité

La fonction orale est la première fonction motrice à s’organiser chez le fœtus ; vers la 15e semaine de gestation, il suce ses doigts et déglutit. Ensuite, durant les 4-6 premiers mois, l’oralité alimentaire se limite à la succion/déglutition.

Vers 6 mois, âge théorique de poussée des premières dents de lait et de maturation suffisante des afférences visuelles, le nourrisson découvre la mastication et commence à manger à la cuillère. La mastication/ déglutition nécessite en effet la coordination de la vue pour commander l’ouverture de la bouche au moment approprié. Durant les 2 premières années de vie, l’alimentation passe par ces deux mécanismes : la succion/ déglutition et la praxie orale alimentaire.

En pratique, la texture des aliments devra donc respecter ces étapes, en s’adaptant aux capacités qui peuvent varier selon l’enfant : du mixé très lisse au début de la diversification, au mouliné/ écrasé vers 9 mois, puis aux petits morceaux vers un an, pour arriver progressivement aux “vrais” morceaux ; sans chercher à aller trop vite ou oublier ces différentes étapes.

L’évolution des fonctions métaboliques et digestives

Le développement des trois grandes fonctions de l’intestin – digestion/ absorption, motricité, immunité – commence très tôt lors de la vie foetale, et se poursuit jusqu’à 2-3 ans, âge durant lequel elles arrivent à un complet développement.

Du point de vue enzymatique, la sécrétion gastrique acide est très faible à la naissance, puis augmente progressivement ; à 1 an elle est 2 fois moindre que celle de l’adulte. La sécrétion de pepsine atteint les valeurs adultes vers 18 mois, celle de la lipase gastrique est en revanche proche de celle de l’adulte dès 3 mois ; ce qui compense partiellement le défaut de lipase pancréatique (qui arrive au niveau de la sécrétion adulte vers 3 ans) pour la digestion des graisses. L’apparition de la fonction motrice oesophagienne, gastrique et intestinale se fait aussi de façon progressive. Elle n’est proche de celle de l’adulte que vers 2-3 ans.

Enfin, la fonction immunitaire est stimulée après la naissance par l’installation du microbiote intestinal qui participe également au processus de digestion.

Le rein du nourrisson et du petit enfant ne possède pas les mêmes capacités que celui d’un adulte. Jusqu’à 1 an, par exemple, ses capacités tampons sont encore partielles (limitation du seuil de réabsorption du sel dans le tube contourné proximal). Ses capacités d’élimination ne sont matures que vers 2 ans, de même que les capacités métaboliques et de détoxification du foie. La conjugaison des sels biliaires est 3 fois plus faible avant 1 an, comparée à celle d’un enfant de plus de 1 an.

Cette immaturité métabolique et digestive impose :

- une alimentation lactée initiale spécifique (lait maternel ou à défaut lait infantile) ;

- puis une progression dans la mise en place de la diversification alimentaire ;

- et une composition adaptée des plats et menus de l’enfant.

Des apports alimentaires bien spécifiques

Les apports alimentaires des nourrissons et enfants en bas âge doivent être adaptés à ces besoins physiologiques et à cette évolution digestive et métabolique. C’est pourquoi les proportions et la qualité des nutriments sont particulières (voir la réglementation imposée à ces aliments infantiles dans l’article suivant).

Les lipides doivent être apportés en quantités suffisantes pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance de l’enfant, mais aussi pour son développement neuro-sensoriel, avec un apport en acides gras essentiels (AGE ; acides gras polyinsaturés à longue chaîne des séries omega 3 et 6). L’apport en lipides et d’AGE doit être important jusqu’à l’âge de 3 ans. Les apports en lipides, provenant en majorité de l’apport lacté, sont complétés par les aliments de diversification pour arriver aux recommandations de 45 % à 50 % de l’apport énergétique total.

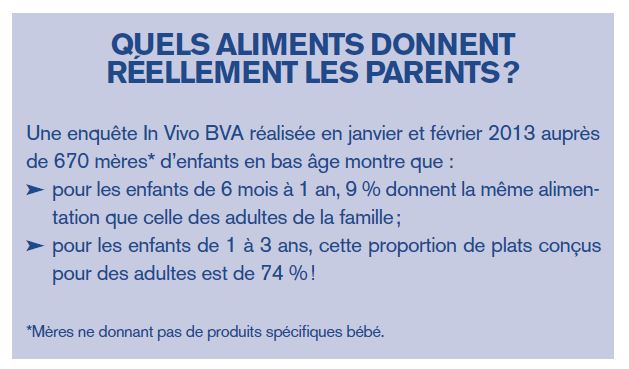

L’apport en protéines doit être limité à environ 10 % de l’apport énergétique total. En effet, le nourrisson et l’enfant en bas âge ne peuvent pas les métaboliser et les éliminer de façon aussi efficace qu’un adulte. S’il y a excès, le risque est de provoquer une surcharge rénale. C’est la raison pour laquelle les protéines animales sont limitées à 10 g/ jour jusqu’à 12 mois, 20 g/jour de 1 à 2 ans et 30 g/jour de 2 à 3 ans. Or, la tendance pour les parents, mise en évidence par différentes études, est de donner trop de protéines. Il n’est en effet pas toujours évident pour les parents de peser de 10 g de viande à un an, jusqu’à 30 g à 3 ans. L’un des avantages des aliments spécifiques infantiles est de contenir la juste quantité.

Les glucides, source d’énergie, représentent environ 40 % de l’apport énergétique total. Ils sont apportés par l’alimentation lactée et les aliments de diversification (fruits, produits céréaliers, aliments “à goût sucré”). Le sucre ajouté est inutile etpeut favoriser l’appétence pour le sucré des enfants. C’est d’ailleurs pour cela que beaucoup de produits de la gamme des aliments bébés proposent des compositions sans sucre ajouté.

De même, les apports en sodium doivent être limités, les fonctions rénales étant immatures chez le nourrisson et partiellement fonctionnelles chez le jeune enfant. L’ajout de sel est donc déconseillé et les quantités de sel dans les aliments infantiles sont très contrôlées.

Les vitamines, nécessaires à de multiples fonctions métaboliques, sont apportées par l’alimentation lactée (lait maternel ; laits infantiles et laitages à base de lait infantile qui sont enrichis en vitamines), et par une alimentation de diversification variée, avec un apport en fruits, légumes et produits céréaliers quotidien, qui fournissent également des fibres nécessaires à la digestion (les légumes “à fibres” ne devront cependant pas être introduits dès le début de la diversification en raison de l’immaturité de la muqueuse intestinale du nourrisson). Les aliments infantiles à base de fruits, légumes et produits céréaliers peuvent contribuer utilement à cet équilibre.

Le nourrisson et l’enfant en bas âge ont également des besoins spécifiques en minéraux et oligoéléments.

Le fer est nécessaire pour prévenir l’anémie, mais aussi pour un bon développement cognitif. Le fer est apporté par le lait et les produits laitiers (laits infantiles et laitages à base de lait infantile sont supplémentés en fer) et certains aliments de diversification (viandes, poissons, légumes secs, céréales, cacao…).

L’apport en calcium, indispensable pour le développement osseux, mais aussi pour le fonctionnement nerveux et de nombreux métabolismes, doit aussi être conséquent. Le calcium est apporté par le lait et les produits laitiers bien sûr, mais aussi par certains aliments de diversification (œufs, certains poissons, crustacés, céréales, légumes et fruits secs…).

POUR EN SAVOIR PLUS

1. Arsan A et al. Alimentation de l’enfant, de la naissance à 3 ans. 5e édition. Doin, 2011.

2. Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. Collection TEC & DOC, 3e édition, 2001.

3. Yamada. Textbook of Gastroenterology. Third edition. Lippincott, 1999.

4. Ricour C, Ghisoli J, Protet G, Goulet O. Traité de nutrition pédiatrique. Edition Maloine, 1993.

5. Goulet O, Vidailhet M, Turck D, en collaboration avec les membres du Comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie. Alimentation de l’enfant en situations normale et pathologique. Edition Doin, 2012.