Les recommandations françaises de supplémentation en vitamine D ont été révisées en 2022, du fait d’une recrudescence de carence en vitamine D en France et plus largement dans le monde. Cette situation est liée aux modes de vie modernes (moins d’exposition au soleil) et touche tous les pays et tous les âges, avec un risque supérieur chez les enfants et les adolescents en raison de leurs besoins accrus en calcium pour leur croissance.

Ainsi, aux États-Unis, 50 % des enfants de 1 à 5 ans et 70 % des enfants de 6 à 11 ans ont un déficit ou une insuffisance en vitamine D. En France, une étude a montré que 34 % des enfants de 6 à 10 ans présentaient un déficit ou une insuffisance en vitamine D. En parallèle, l’incidence du rachitisme augmente en Europe et en Amérique du Nord, avec environ 3 cas pour 100 000 enfants chaque année. Les nourrissons sont les plus à risque, avec une incidence annuelle allant jusqu’à 7,5 cas pour 100 000 enfants de moins de 5 ans dans certaines études, mais tous les âges sont à risque de carence en vitamine D.

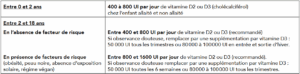

Recommandations actuelles des apports en vitamine D ([1], [2])

Évaluation en vie réelle

Pechabrier et al. (3) ont récemment publié les résultats d’une enquête évaluant l’application des recommandations de supplémentation en vitamine D récemment révisées, par des médecins exerçant la pédiatrie (pédiatres et médecins généralistes) et travaillant dans différents types de structure (hospitalière, ambulatoire, maisons de santé, PMI, etc.).

Au total, 966 médecins (87 % de pédiatres et 13 % de médecins généralistes) ont répondu à cette enquête. Quarante-sept pour cent avait une activité libérale.

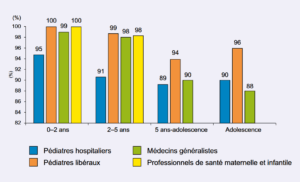

Les conclusions de cette étude sont que la supplémentation en vitamine D est largement prescrite chez l’enfant, quel que soit le mode d’exercice des professionnels de santé, bien qu’une minorité de pédiatres hospitaliers (5 à 11 %) ont déclaré ne pas la prescrire systématiquement. Elle est administrée pour 97 % des répondeurs quotidiennement jusqu’à 2 ans, puis trimestriellement chez les enfants plus âgés. Des pratiques non recommandées existent également, telles que l’utilisation de fortes doses (200 000 UI) chez l’enfant (5 % des répondants) ou la prescription de compléments alimentaires (10 %), malgré des alertes de pharmacovigilance.

Les facteurs de risque de carence les plus cités étaient la faible exposition solaire, la peau foncée, le régime végan et l’obésité. La majorité des professionnels (70 %), et en particulier les pédiatres hospitaliers, adaptaient les doses en fonction de ces facteurs.

Concernant le calcium, 78 % des répondants recommandaient la consommation de trois produits laitiers par jour. Toutefois, l’évaluation des apports en calcium restait peu formalisée (10 % utilisaient des outils spécifiques). La substitution des produits laitiers par d’autres sources de calcium était mal connue, notamment pour les eaux minérales riches en calcium, méconnues par 71 % des professionnels.

Figure – Supplémentation en vitamine D. Prescription en fonction des groupes d’âge.

À retenir

- Les recommandations de supplémenter l’enfant de la naissance à la fin de la puberté sont suivies par la grande majorité des répondants (90 %).

- Les médecins hospitaliers prescrivent moins souvent les substituts, probablement car ils ont plus souvent une activité de surspécialité.

- La supplémentation quotidienne jusqu’à 2 ans puis tous les 3 moins est devenue la norme.

- Les messages de prévention pour une consommation suffisante et biodisponible de calcium chez l’enfant sont sans doute à renforcer.

RÉFÉRENCES

1. Bacchetta J, Edouard T, Laverny G et al. Vitamin D and calcium intakes in general pediatric populations: A French expert consensus paper. Arch Pediatr 2022 ; 29 : 312-25.

2. Association française de pédiatrie ambulatoire. Apport de vitamine D Nouvelles recommandations. org/2022/03/27/apport-de-vitamine-d-nouvelles-recommandations/

3. Pechabrier ML, Bacchetta J, Tounian P et al. Survey on vitamin D supplementation in children in France: Evaluation of real-life practices following the new 2022 French recommendations. Arch Pediatr 2025 ; 32 : 4-11.