Cette mise au point, rédigée par le Comité de nutrition de la Société Française de Pédiatrie, analyse la consommation des aliments spécifiques infantiles, leur niveau de qualité et de sécurité, et leur position dans l’alimentation des enfants, de la diversification à 3 ans.

Les auteurs rappellent que les “aliments pour bébés” se distinguent des aliments courants par des critères stricts de composition et sécurité sanitaire. Ainsi, ils indiquent que la « teneur en pesticides et résidus de pesticides est considérablement inférieure aux teneurs autorisées par la réglementation pour les aliments courants et les aliments industriels non spécifiques » ; les aliments pour bébé doivent en effet « être fabriqués à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées et cultivées sans aucune utilisation de pesticides » ; la limite imposée pour les nitrates est au moins 10 fois plus faible que celle des aliments courants ; les conservateurs, arômes non naturels, colorants, édulcorants et hormones sont interdits. Si les OGM ne sont pas clairement interdits, les industriels ont pris l’engagement de ne pas les employer. Ces aliments sont aussi strictement surveillés sur le plan microbiologique, et la présence de composés pouvant potentiellement déclencher des réactions allergiques est indiquée sur l’étiquetage.

Une enquête alimentaire (2) réalisée chez des enfants non allaités indique que les aliments infantiles représentent 7 % des apports énergétiques des 4-5 mois (laits infantiles 83 %), 28 % des 6-7 mois (47 %), 27 % des 8-11 mois (31 %), 17 % des 12- 17 mois (15 %), et 11 % des 18-24 mois (11 %), et que 24 % des parents n’en donnent jamais à leurs enfants.

Les auteurs soulignent que les aliments infantiles spécifiques sont bénéfiques sur le plan nutritionnel car ils peuvent « contribuer à retarder un passage trop rapide à l’alimentation des plus grands et à diminuer l’emploi des aliments industriels non spécifiques destinés aux adultes, souvent trop riches en glucides, protéines, sodium, acides gras saturés et trans, trop pauvres en fer et en vitamines ».

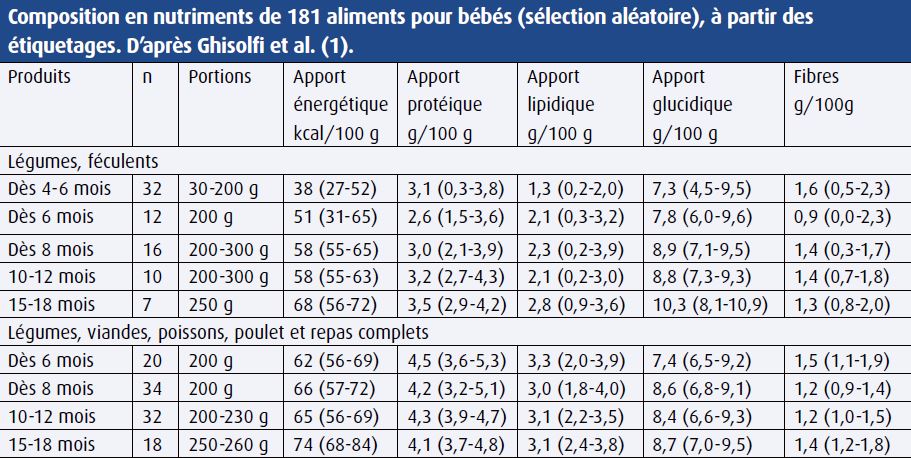

Une analyse de la composition des aliments infantiles du marché est présentée (tableau). Si des variations existent, tous restent dans les limites de composition imposées par la réglementation (limite inférieure pour les protéines, supérieure pour glucides et lipides, limite à ne pas dépasser pour sodium, calcium, fer, zinc, vitamines…). Les auteurs indiquent que des huiles végétales riches en acides gras essentiels sont présentes dans la plupart des produits salés : 80 % contiennent de l’acide linoléïque (moyenne 0,43 g/100 g ; 0,30-0,70 g/100 g) et de l’acide alpha-linolénique (0,08 g/100 g ; 0,02-0,17 g/100 g). Seuls les aliments fabriqués à partir de lait infantile contiennent du fer ajouté.

L’article relève que « leur texture, leur présentation sous forme de produits alimentaires d’abord simples, puis de plats de plus en plus sophistiqués, les portions croissantes, sont adaptées à l’âge d’utilisation ». Pour pouvoir démontrer leur place dans l’acquisition des bonnes habitudes alimentaires, la recherche permanente de rapprochement de la cuisine familiale dans la conception de ces produits va dans le bon sens, de même que l’apparition de nouvelles gammes de produits frais, réfrigérés ou congelés.

En synthèse, les auteurs notent que ces aliments, bien adaptés aux nourrissons et enfants en bas âge, sont des aliments de sevrage et de complément à l’alimentation faite maison et « leur emploi retarde et diminue l’utilisation des aliments industriels non spécifiques, ce qui peut contribuer à réduire les risques nutritionnels et toxicologiques liés à la consommation de ces denrées chez les jeunes enfants ».

POUR EN SAVOIR PLUS

1. Ghisolfi J et al., Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie. Les aliments industriels (hors laits et céréales) destinés aux nourrissons et enfants en bas âge : un progrès diététique ? Arch Pédiatr 2013 ; 20 : 523-32.

2. Fantino et al. Apports nutritionnels en France en 2005 chez les enfants non allaités âgés de moins de 36 mois. Arch Pédiatr 2008 ; 15 (hors série 4) : 32-47.